[조지 F. 윌 칼럼] 넘쳐나는 대학생… “많아도 너무 많다”

1969년 이후 대학 등록생수는 600만명(29%) 증가했다. 정부의 학비 보조와 ‘모두를 위한 대학’이라는 수사 등이 대학 인구 증가세에 기름을 부었다. 구직자들에게 요구되는 불합리한 자격조건도 ‘학력 인플레이션’을 부채질하는 주요 요인이다.

당시 기회균등연구재단(FREO) 소속이었던 프레스턴 쿠퍼는 2023년도 보고서에서 핫도그 모양을 한 27피트 길이의 마케팅 차량 ‘오스카 마이어 위너모빌’을 운전하는 연봉 3만5,600달러짜리 일자리에 지원하려면 학사학위가 있어야 한다고 전했다. 현재의 달러 가치로 3만 5,600달러의 연봉을 받는 경제활동인구 가운데 석사학위 소지자의 비율은 지난 2000년까지만 해도 16%에 불과했으나 2022년에 이르러 24%로 늘어났다.

1990년에는 비서직과 행정 전문직 종사자의 9%가 석사학위 소지자였지만 오늘날 이 수치는 33%로 껑충 뛰었고 취업희망자들에게 4년제 대학졸업장을 요구하는 구인공고도 갈수록 늘어나는 추세다. ‘학위 천장’은 주와 지방 정부에서 특히 심각하다. 4만 달러에서 6만 달러 사이의 연봉을 받는 주 정부와 시 정부 공무원들 가운데 63%가 학사 이상의 학위 소지자다. 민간부분의 경우 해당수치는 28%에 불과하다.

버닝글래스 인스티튜트와 스트라다 교육재단의 최근 보고서는 대학 졸업자의 52%가 불완전취업 상태로 대학에서 배운 내용을 활용하지 못하는 직종에 종사하고 있다고 지적했다. 한편 산업 분야의 일자리 75만 개는 채워지지 않은채 남아 있다.

아메리칸 엔터프라이즈 인스티튜트(AEI)의 프레데릭 M. 헤스와 그레그 포니어는 “학생들이 공부에 쏟아붓는 시간도 이전에 비해 줄어들었다”고 지적한다. 1961년에 주당 평균 24시간이었던 4년제 대학 풀타임 학생의 공부시간이 지금은 14시간으로 짧아졌다. 노동통계국의 데이터를 분석한 2016년도 자료에 따르면 “대학 재학생이 수업을 포함해 교육 관련 활동 전반에 사용하는 시간은 하루 평균 2.76시간, 주당 19.3시간”에 그친다.

2011년 나온 책 ‘학문의 표류’도 1년차 대학생들이 지정된 책을 읽는데 주당 6.3시간을 사용하는 등 수업준비에 매주 14.3시간을 할애한다고 밝혔다. 수 십넌 전에 비해 50% 가량 줄어든 수치다. 헤스와 포니어는 요즘 학생들이 수업준비에 고작 주당 4.9시간을 사용한다는 것이 교수진의 대체적인 생각이라고 말한다. 일을 하는 학생들의 비중이 1990년대 중반의 79%에서 40%로 떨어졌음에도 불구하고 공부에 투자하는 시간은 오히려 줄어든 셈이다.

많은 학생들이 750단어짜리 에세이는 ‘길어서’ 쓰기 힘들다고 푸념한다. 학생들의 64%가 학업에 ‘많은’ 노럭을 기울인다고 답했지만 공부와 과제물을 처리하는데 주당 20시간 이상을 사용한다는 응답은 고작 6%였다. 2024년에는 1학년생의 74%가 책을 11페이지 이상 읽거나 5페이지 이상의 에세이를 쓰라는 과제를 받은 적이 없다고 답했다. 4학년생들의 51%도 마지막 학년에 11페이지 이상의 작문을 한 적이 없다고 털어놓았다.

그러나 노력은 줄어도 성적은 오른다. 헤스와 포니어는 “하버드와 예일 같은 곳의 중간 평균학점(mean GPA)은 3.7 이상이고 전체 학생의 80%가 최소한 A-를 받는다”고 말한다.

경제학자인 아놀드 클링은 대학교육에 대한 ‘자연적 수요’, 다시 말해 학문에 열의를 보이는 학생들의 수가 제한적임에도 불구하고 대학원은 2022넌에만 거의 6만 명의 박사학위자를 배출하는 등 학부생 등록률의 정당한 증가분을 상회하는 박사학위 소자자들을 계속해서 배출하고 있다고 지적한다. 이런 상황에서는 인위적인 학생 수요를 자극해야만 하는데 클링은 대학들이 “간소화된 수업과 학점 인플레이션을 통해 여기에 적응하고 있다”고 분석한다.

교사들의 수업감소도 문제다. 헤스와 역시 AEI 소속인 리처드 B. 켁은 가벼운 수업부담이 전문인 지위의 상징이 되었고, 이로 인해 학교는 점점 더 대학원생 혹은 시간제 겸임 강사에 의존하게 된다고 설명한다. 정년보장 교수나 정년보장 경로를 밟고 있는 교수들의 수업 담당분량은 갈수록 가벼워진다. 대부분의 교수들은 9개월 계약직으로 매 학기 13주, 즉 계약기간인 40주 중 26주를 강의해야 하며 이는 종종 매 학기마다 주당 약 15시간씩 강의하는 것과 같다.

교사들은 가르치는 것 대신에 연구비를 받으려 여기저기 ?아다니거나 2만 4,000개가 넘는 ‘학술지’에 논문을 게재하는 ‘출판 인플레이션’에 가담한다. 사정이 이러니 출판물의 질은 떨어지기 마련이다. 2015년부터 2019년 사이에 발표된 21만 5,000건의 논문은 거의 대부분 주목을 받지 못한 채 무시됐다.

SAT 주관사인 칼리지보드는 대학 입학을 위해 SAT 시험에 응시하는 학생들은 500-750단어 길이의 지문을 읽고 이해하는 해독능력을 더 이상 요구받지 않을 것이라고 말한다. 대신 지문은 소셜미디어를 훑어보면서 형성된 청소년들의 집중력에 맞춰 25-150단어로 구성된다. 칼리지보드는 (본 칼럼과 비슷한) ‘연장된 분량’의 지문을 이해하는 능력은 ‘대학 진학의 필수적인 선결조건’이 아니라고 주장한다. 오늘날의 고등교육 실태에 관해 이보다 더 심한 말을 할 수 있을까?

<조지 F. 윌 워싱턴포스트 칼럼니스트>

스마터리빙

more [ 건강]

[ 건강]이제 혈관 건강도 챙기자!

[현대해운]우리 눈에 보이지 않기 때문에 혈관 건강을 챙기는 것은 결코 쉽지 않은데요. 여러분은 혈관 건강을 유지하기 위해 어떤 노력을 하시나요?

[ 건강]

[ 건강]내 몸이 건강해지는 과일궁합

[ 라이프]

[ 라이프]벌레야 물럿거라! 천연 해충제 만들기

[ 건강]

[ 건강]혈압 낮추는데 좋은 식품

[현대해운]혈관 건강은 주로 노화가 진행되면서 지켜야 할 문제라고 인식되어 왔습니다. 최근 생활 패턴과 식생활의 변화로 혈관의 노화 진행이 빨라지고

로컬뉴스

more

뉴욕 원로 작가 임충섭 개인전

맨하탄 신 갤러리는 내달 21일까지 뉴욕 원로 작가 임충섭 개인전 ‘마당’(Yard)을 개최한다.전통과 현대 사이의 ‘경계(in-between…

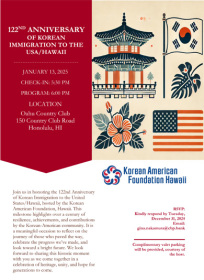

뉴욕한인음악인들 하와이 신년음악회 무대에

뉴욕에서 활발히 활동중인 한인 음악인들이 10~11일 하와이 신년음악회 무대에 오른다.비올리스트 허담(바그너 칼리지 겸임교수), 테너 황진호,…

차세대 예술가 해외 진출 지원 프로젝트

뉴욕한국문화원(원장 김천수)이 오는 15~17일 차세대 예술가 해외 진출 지원 프로젝트 ‘Creatives in Motion 2026’을 개최…

변태용 사진작가, 세계여행 사진집 출간

뉴저지 몬모스 정션에 거주하는 변태용 사진작가가 여행사진집 ‘Moments ; Where time meets Inspiration’(사진)을 …

단추·핀 이용한 거대한 설치작업

병오년 새해를 맞아 뉴욕의 세계적인 설치미술가 황란 작가의 개인전 ‘노블 블러섬스’(Noble Blossoms)가 오는 27일부터 4월17일까…

한국일보 안내광고

- 렌트/리스/하숙

- 구인구직

- 중고차

- 전문업체

- 2층 화장실 딸린 큰방 주방

- 엘리컷씨티 롯데 15분 거리

- 페어팩스 서클타워 사거리 방1

- 스프링필드 환한 반지하 방1

- 2층 방1, 스프링필드 VA

- 금연,금주,여자 Fort Belvoir.

- MD 방1 조용한집

- 버톤스빌 교통편리 타운홈

- 오덴톤MD 방1렌트 유포$600

많이 본 기사

- ‘총격 사망’ 하루 만에 또 유혈사태… ‘반트럼프’ 불붙나

- ‘87세’ 전원주, 20세 연하男과 성수동 데이트.. “뻔뻔하게 잘해” 포옹까지

- 웃거나 졸거나… 윤석열, 끝내 반성은 없었다

- 트럼프, 중간선거 앞 민심공약…카드이자 “바가지” 제한

- 전두환 사형 선고받은 417호 대법정

- 평생 잊을 수 없는 미국 할머니

- 트럼프 “국제법 필요 없어, 날 멈추는 건 내 도덕성뿐”

- 미네소타, ‘ICE 총격’ 독자수사 … 4

- 그린란드 정당들 “미국인도, 덴마크인도 되고 싶지 않다”

- “美·우크라, 8천억 달러 규모 ‘전후 경제재건’ 합의 예정”

- 광주·전남 통합 급물살 6월3일 단체장 뽑는다

- ‘트럼프 간판’ 싫어서…케네디센터 55년 지킨 국립오페라단 결별

- 카리브해 ‘트럼프 눈독’ 속 멕시코 유조선 쿠바로 입항

- 베선트 재무장관 “관세 환급 판결 나오더라도 환급 자금 충분”

- 올해 ‘2% 성장’ 내건 정부, K자형(양극화 현상)은 경계

- 이란시위 통제불능…물가 불만이 순식간에 체제전복 뇌관으로

- 그린란드 환심 사려나… 미, 주민 1인당 최대 10만 달러 ‘현금 살포’ 검토

- “日, 하룻밤새 핵무장 가능”…10년前 바이든 발언 소환한 中

- FBI, 북한 ‘QR코드 피싱’에 경종… “김수키 새 해킹기법 ‘퀴싱’”

- 이용식, ‘가족과 절연’ 박수홍 챙겼다.. “어떻게든 갚으며 살 것”

- Golf Player의 책임

- 미·덴마크, 수싸움에 ‘뜨거운 그린란드’

- 워싱턴 지역 ‘연방정부 일자리’ 7만2천여개 사라져

- VA 올드도미니언대 졸업생이었다

- 트럼프 주택저당증권 매입 지시에 美주택대출 금리 3년만에 최저

- 티넥 담배전문점서 강도행각 10대한인 체포

- ‘재산 600억 설’ 이서진, 뼛속까지 짠돌이 근성.. “겨울에도 난방 NO”

- 바람과 양, 그리고 기억의 바다… 페로제도의 세 마을 이야기 ③

- 트럼프 “안전보장할테니 베네수 들어가라”…美석유업계는 ‘신중’

- 일손 부족해도 신규 채용 주춤

- 미국 인구증가 느려진다

- ICE에 부당하게 구금됐던 MD 여성, 한 달만에 석방

- 신봉선, ‘11kg 감량’ 다이어트 루틴 공개.. “아이유 같아”

- 뉴욕한인학부모협회, 투톱 체제로 새롭게 출범

- 논란 박나래 하차 ‘구해줘 홈즈’, 이상엽·최고민수가 채웠다..”엄청 긴장돼. 손에 땀이..”

- 美 “베네수 원유 판매금 美계좌 예치…압류 등 민간청구 금지”

- 안규백 “계엄 악몽 엊그제인데…무인기… 1

- “2세 아동도 무상교육”⋯ 맘다니 1호 무상정책 시동

- 미중, ‘휴전’ 태국·캄보디아 지원 경쟁…동남아 영향력 확대

- ‘유령선단’ 한반도 주변서도 활개…제주해협 지나 동해서 환적

- 10일 한인회관서 신년하례식

- 연방하원, 오바마케어 보조확대 3년 연장안 통과

- 이 대통령, 시진핑 이어 내주 다카이치 만난다

- 간병인 자격증 웍샵·시민권 시험준비 속성 코스

- “뉴욕한인회 사태 배후세력 있다”

- 뉴욕서도 ‘ ICE 총격 살해’ 항의 시위

- 트럼프 행정부, DC 교통단속 카메라 전면 금지 추진

- 오바마케어 보험료 납부 ‘대혼란’

- 베선트 재무장관, 호주·인도 등 불러 G7 ‘핵심광물 회의’ 개최 예정

- 한국전 긴장하는 남아공 매체, 월드컵 경계 대상만 ‘5명’ 선정

1/5지식톡

-

미 육군 사관학교 West Poin…

0

미 육군 사관학교 West Poin…

0https://youtu.be/SxD8cEhNV6Q연락처:wpkapca@gmail.comJohn Choi: 714-716-6414West Point 합격증을 받으셨나요?미 육군사관학교 West Point 학부모 모…

-

☝️해외에서도 가능한 한국어 선생님…

0

☝️해외에서도 가능한 한국어 선생님…

0이 영상 하나면 충분합니다!♥️상담신청문의♥️☝️ 문의 폭주로 '선착순 상담'만 진행합니다.☎️ : 02-6213-9094✨카카오톡ID : @GOODEDU77 (@골뱅이 꼭 붙여주셔야합니다…

-

테슬라 자동차 시트커버 장착

0

테슬라 자동차 시트커버 장착

0테슬라 시트커버, 사놓고 아직 못 씌우셨죠?장착이 생각보다 쉽지 않습니다.20년 경력 전문가에게 맡기세요 — 깔끔하고 딱 맞게 장착해드립니다!장착비용:앞좌석: $40뒷좌석: $60앞·뒷좌석 …

-

식당용 부탄가스

0

식당용 부탄가스

0식당용 부탄가스 홀세일 합니다 로스앤젤레스 다운타운 픽업 가능 안녕 하세요?강아지 & 고양이 모든 애완동물 / 반려동물 식품 & 모든 애완동물/반려동물 관련 제품들 전문적으로 홀세일/취급하는 회사 입니다 100% …

-

ACSL 국제 컴퓨터 과학 대회, …

0

ACSL 국제 컴퓨터 과학 대회, …

0웹사이트 : www.eduspot.co.kr 카카오톡 상담하기 : https://pf.kakao.com/_BEQWxb블로그 : https://blog.naver.com/eduspotmain안녕하세요, 에듀스팟입니다…

케이타운 1번가

오피니언

무분별 이민 단속이 불러온 비극

무면허 건축업자 피해 근절돼야

메건 매카들 워싱턴포스트 칼럼니스트

메건 매카들 워싱턴포스트 칼럼니스트 [메건 매카들 칼럼] 마두로는 체포했지만… 베네수엘라 석유 생산 회복은?

김미선 서북미문인협회 회장시인

김미선 서북미문인협회 회장시인 [한국춘추] 새해, 북방의 한국인을 생각하며

김인자 시인·수필가

김인자 시인·수필가 [금요단상] 2026년을 맞이하며

최형욱 / 서울경제 논설위원

최형욱 / 서울경제 논설위원 [만화경] 선거용 볼모 된 새만금

최호근 / 고려대 사학과 교수

최호근 / 고려대 사학과 교수 [역사속 하루] 1938년 1월 3일 소아마비극복재단 출범

이상희 UC 리버사이드 교수 인류학

이상희 UC 리버사이드 교수 인류학 오렌지 상자와 함께하는 2026년

오세정 서울대 물리천문학부 명예교수·전 총장

오세정 서울대 물리천문학부 명예교수·전 총장 [오세정 칼럼] 병오년 새해, 한국의 과제

1/3지사별 뉴스

“2세 아동도 무상교육”⋯ 맘다니 1호 무상정책 시동

뉴욕시가 앞으로 모든 2세 아동을 대상으로 무상 보육을 제공키로 했다.부자 증세, 임대료 동결, 무상 보육, 무상 버스 등의 공약으로 돌풍을 …

연방하원, 오바마케어 보조확대 3년 연장안 통과

워싱턴 지역 ‘연방정부 일자리’ 7만2천여개 사라져

지난해 워싱턴 지역에서 총 7만2천개 이상의 연방정부 관련 일자리가 없어진 것으로 나타났다.연방 노동통계국(BLS)이 7일 발표한 실업률 자료…

오바마케어 보험료 납부 ‘대혼란’

포틀랜드서 또 이민당국 요원이 총격…2명 병원 이송

연방 이민 당국 요원이 가한 총격으로 사람이 다치는 사건이 또다시 발생했다.8일 AP통신과 ABC 방송 등에 따르면 오리건주 포틀랜드 경찰은 …

살림으로 뿌리내리다- 테이크루트 안미정 대표의 요리 이야기 (9)

오늘 하루 이 창 열지 않음 닫기

.png)

댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.

'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.

자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.

불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.

명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.

Close

x총 2건의 의견이 있습니다.

또 하나의 문제는 미쿡의 젊은인구가 대부분 남미계나 외쿡계로 영어를 집에서 하지 못해 영어실력이ㅡ형편없어서 그럴수도ㅠ있다...문제는 이런 아이들이ㅡ대다수를 이루면 아예 교육이.불가능한거다...이제 미쿡 공식 언어를 스페니쉬로 해야할지도 모른다..그런데 또 하나의.문제는 이들이.스페니쉬도 잘 할줄 모른다는거다...ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

현재 미쿡의 고등교육은 또 하나의 세금이다...필요없이 많은 핵생들을 강제로 개학을 가게.만들어 미쿡의 공립핵교처럼 질이.점점 떨어져 나중에는 개학원 나와도 이름 하나 못쓰는 인종 쿼타와 세금 띁어먹기식 사기개학교들이 우글 거릴거ㅜ같다...이들 사기꾼들을 배부르게.하려고 비싼 등록금과 주거비와 식비를 내며 오늘도 수많은 핵생덜이.개학교를 행한다...어처구니가 없다...이게 아마 모두 비보로ㅜ만들어ㅜ가축처럼 사육시키려는 딥스테이트의 농간인거ㅜ같다...나중에는 모두ㅜ다 이름도 못써 사인을 엑스하나로ㅠ아니면 손바닥에ㅡ잉크발리 찍을거ㅜ같다